映画を観たんですが。むつかしかったです。

Tárという作品です。ご覧になった方も多いと思います。

映画を観ながら、これはハリウッド映画というところを切り分けていかないといけない部分と、さらっと出てくる場面について、え?それは何?という情報がないと全体像を読み解くのがむつかしいんだろうなという印象でした。

まず、前提として、アメリカで評価される指揮者と欧州や日本で評価される指揮者は異なります。

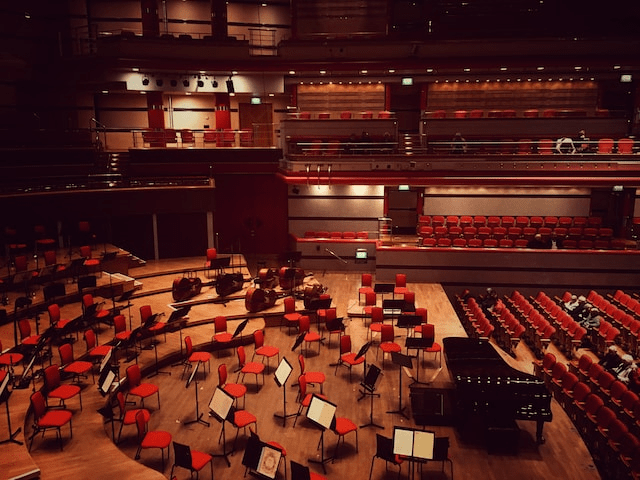

通常、日本に来日する指揮者はきちんとした先生がおいでになるのが通例なので、映画音楽を前面に押し出して指揮をなさることはないです。例えば、NHK交響楽団は音楽監督または首席指揮者を厳選して招聘しますが、業績がないと招聘しませんし、招聘される先生は当たり前ですがご専門をお持ちです。また、ベルリンフィルというところは楽団がきちんと構成されているフィルになりますし、構成される楽団員の人数の桁が異なります。首席指揮者の選考もそれだけ厳しくなります。

Tárさんはあくまで映画の中の存在になります。

勿論、映像作品ですから。

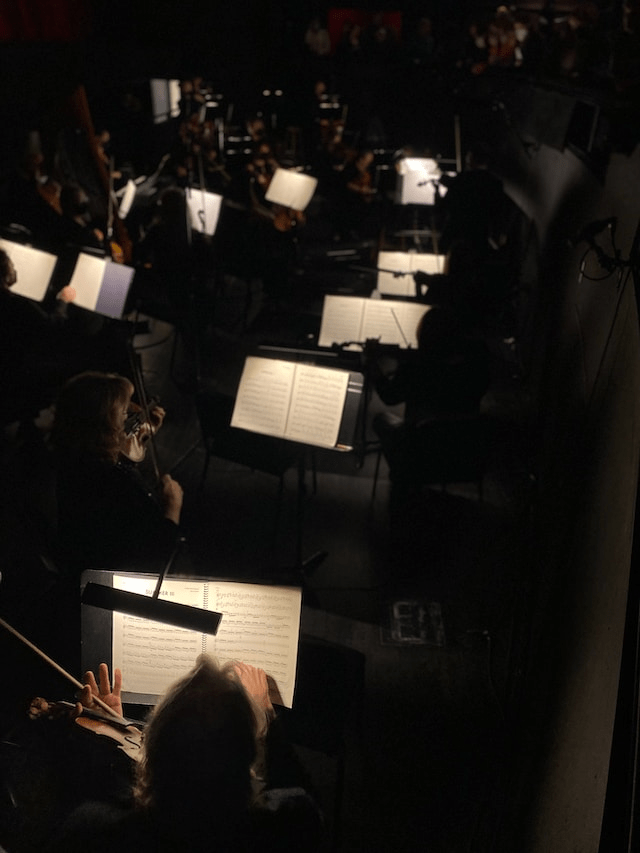

つまり、楽団とTárさんが演じる首席指揮者は、通常欧州の楽団では対等の立場になります。もちろん敬意は払われます。その楽団の首席指揮者ですから。楽団の公演の多岐にわたって細かい調整や仕事をこなすことになります。とにもかくにも、譜面の研鑽から逃げられません。ずっと勉強が続くお仕事です。過酷です。

そして、秘書は秘書の方で存在するはずなんです。指揮者を目指す人材に秘書の仕事を託すことはないと思います。バーンスタインさんのお弟子さんには小澤さんもいらっしゃいますが。秘書はなさってないと思います。バーンスタインさんにこれを指揮しなさいとお題を振られて勉強をなさった話は沢山読んだり訊いたりしています。

客演の指揮者が軽んじられることもないです。NHK交響楽団が客演の指揮者を軽んじたということは全くないです。客演の指揮者の場合は、NHK交響楽団自体の演奏の技量も問われることになるので、よりどの先生に来ていただくかというところで心を砕くことになります。

映画の前提の構造が、実際のフィルの首席監督像を反映していないというむつかしい構図があります。

映画なんだと割り切ることが大事なんです。また、オーケストラやフィルについては歴史的にみると男性がつく仕事だったわけですが、理由としては、弦楽器は特になんですが、弦を弾くのにかなり筋力が必要なんです。欧州ならではの弦の強さというのは、体力勝負になるんです。なので、歴史的に女性の採用が厳しかった現実はあります。女性の体力が伸びるまで時間もかかったのかもしれませんし。それ以外の楽器だと女性の楽団員というのは普通にいます。また、最近では弦楽器でも技術を持った能力の高い女性の楽団員も沢山います。欧州は大変で、楽器の種類って沢山あるので、作曲家によっては古楽器や、作曲家の指示したその曲でしか用いられない楽器を演奏しなければいけない場合まであるんです。

在籍している楽団で首席奏者と婚姻関係のまま在籍できるほど、世界のフィルは甘くはありません。

また、世界は広く、楽団によっては首席指揮者に女性を起用している楽団もありますよ。

要するにアメリカのハリウッド映画なんです。

ただし、音の質がいいですよね。実はドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団が協力しているそうです。同じドイツにあります。首席演奏者の方が実際に制作に入って協力体制を敷いたそうです。

現在の首席指揮者はマレク・ヤノフスキさんです。ドレスデンってワーグナーをよくやる印象が勝手にあります。つまり、演奏の力量に関しては問題は全くないんです。

映画の構成が、むつかしいというだけです。

以上が映画を観はじめて30分ぐらいで割り切った部分です。

指揮者の先生と考えると、主人公が生きる時代の指揮者像というのはむつかしいのだと思います。

最初のほうで、音楽院の指揮科の学生を指導する風景が出てきますが。指導される学生もセクシュアリティについては判断がむつかしいのです。なので、セクシュアリティが平凡なひとたちと同様にバイアスがかかるんですね。”pangender”の語義を調べても、学生の言動はある意味差別的です。

音楽院の指揮科でバッハを否定して、指揮科に在籍できるとはとても思えませんが。そこは映画です。

その学生からすると家父長制の代名詞みたいなバッハはエスニックでセクシャリティが相入れない学生としては受け入れがたい存在だそうです。

リディアさんは、ご自身は家族を持っているセクシャルマイノリティになるので、指導に熱が入るんです。それでは一人前の指揮者にはなれないと。上っ面で判断せず、構築された音楽そのものをみていかないとダメと指導に熱が入るんです。セクシャルマイノリティだからといって、ごく普通のセクシャリティの音楽家を差別してはいけませんって指導をするんです。同じ立場だからこその熱意になります。結果として、女性と男性で性的嗜好が異なるので届きませんが。

映画の構成としては、セクシャルマイノリティも差別意識を持っていれば、ごく普通の平凡なセクシャリティも差別意識を持っていて、どっちもどっちだという構成になります。

指揮者の先生としては昔気質(?)の先生で、自分がある程度清濁併せ吞んでいて問題がなければ、問題が表面化しない方向性で、全てを丸くまとめていきたいという先生です。

一応、日本版の公式サイトからですが。「トッド・フィールド監督は本作の発想について、「子供の頃に何が何でも自分の夢を叶えると誓うが、夢が叶った途端、悪夢に転じるというキャラクターについてずっと考えていた」と語る。「リディア・ターは芸術に人生を捧げた結果、自分の弱みや嗜好をさらけ出すような体制を築き上げてしまったことに気づく。彼女はまるで全く自覚がないかのように、周囲に自分のルールを強要する。しかし、作家のジャネット・マルカムが言うように、『自覚していたとしても、非道は許されない』のだ」とあります。

そこまでルールが細かい先生だろうか?とも思います。

何をもって?とも思います。

仕事を家庭に持ち込まないように、仕事部屋まで別に借りていますし。奥さんには細かく気を遣いますし、普通に夫婦げんかもありますし(映画を観ているとなんだかどういう形のパートナーでも一緒なんだって思いました。映画の力ですよ)、子供を守る親の気持ちとしては仕事の空気感を持ち込む勢いです。

人事に関しても楽団員やその他のひとの意見も取り入れながら、対処するところは対処してますし。自分がやらなければ始まらないという箇所については順当に判断をしている様子がうかがえます。いろんなしがらみは当たり前ですし。

周囲に自分のルールを強要しているのだろうか?とも思います。オルガさん(演じているかたは、実際のチェリストだそうです。さぁーっと出る音色がいいですよね)はまだ正式の楽団員ではないので、公言されているリディアさんのセクシャリティに気を配りながらも、きちんとソロパートのすり合わせの仕事に来ますし。特段、誘惑しているわけでもないですよね。リディアさんもそういう勘違いをされないようにしながら、細かいところで最終的な成果を頑張ろうと気を配っているようにも見えます。

逆を言うと、リディアさんのセクシュアリティに対して、周囲の人の目の方が厳しいのかもしれません。

実際の指揮者の先生が弱みや嗜好をさらけ出さないように粉骨砕身しているわけでもないと思います。指揮者としての仕事は全うしますよ。通常の先生であれば。

リハーサルの場面については、私はイタリヤの指揮者の先生のリハーサル風景の映像も実際に観たことがありますが、ユーモアを忘れず、楽団の皆さんをリラックスさせながらも、きちんと自分が求める音の基準に引き上げるというのは観ているので、リディアさんが特別厳しいとは思いません。

指揮者を演じるってとてもむつかしいんです。音楽を聴いている人に対しては、演じているのが一発でばれるので、中断して説明をする場面を増やすしかなかったんだと思います。ブランシェットさんの役作りの徹底さをもってしてもむつかしいんです。それはしょうがないんです。

音楽をまとめる作業って簡単じゃないと思います。さすがに演技でなんとかできる仕事内容ではないんですよ。指揮者が音楽を立ち上げる場所に行って音楽を聴くと、本当にわかってしまうんです。

演技が太刀打ちできないんです。

そこは、映画なんです。

リディアさんは自分の立場は公言しているので、誤解を招くことは避けています。

映画を観ている人がそう判断するのだとすると、皆さんはリディアさんに対して厳しいのかなと思います。

音に対して敏感になるのは、もう人によりますし。

それだけストレスフルな状況がリディアさんを取り囲んでいるのかもしれません。

殆ど映画に出てこない、リディアさんの失脚の原因になるひとについては全て伝聞が構成する存在なので判断がむつかしいのです。

ちょっとだけしか出てこないので、原因が不透明なんです。リディアさんはその人物に対して評価が厳しいんです。いろんな楽団から相談が来るんですが、自分のことを公けにしていて、尚且つ推薦できませんと楽団に対してコメントをしているので。

最初のリディアさんが性的な嗜好のむつかしい学生に対する、ある意味、真摯的な指導の場面を観た後だと、理由があったから推薦できませんという返信を出したと考えた方が妥当なんです。音楽に対して真摯でない人は、どんな楽団であれ首席指揮者にはなれませんし、推薦状を求められた場合は真摯に対応するはずです。楽団に対して。人格が評価できない人物は推薦しないと思います。

それが不幸を呼んだの確かだと思います。

自分の判断がきっかけで他人の人生を完全に左右してしまったのですから。

信じられないストレスを抱えるはずです。人事権もあれば、仕事も抱えていて、ご家族もいて、大変ですよ。

いろんなひとに差別されながら、毅然としないといけない人生を歩んできたのだとしたら、苛烈ですよ。過度なストレスに晒されて、仕事が仕事だと、聴覚過敏にもなるかもしれませんし。怪我が原因で判る損傷のせいかもしれません。指揮者って上半身の緊張が長時間続きます。神経をどこか痛めても不思議ではありませんし、それによって引き起こされる病弊もあるのかもしれません。

ごく平凡なセクシャリティの持ち主が差別的になることもあれば、セクシャルマイノリティの視点から攻撃に遭うこともあると思います。いろんなことを清濁併せのんで、屈しないで対処しようとしていたからこそ、余計な誤解を沢山生むこともあったのかもしれません。

置かれた立場、また、置かれている立場によってリディアさんに対する視点も、リディアさん自身の相手や周囲に対する視点もずれていきます。

追い詰められたときに、偶然止める人がいなかったんです。

現状だとまだ時代性が追いついていないのでむつかしいのでしょうが。いろんな結婚の在り方が普通という世の中がいづれ来るとリディアさんの不幸はどこかの時点で回避できたのかもしれません。

生きるために下す判断なんですが。過酷なんです。

東南アジアには、吐き気をもようしてしまうような女性の扱いはありますし、日本にもあります。東南アジアに音楽がないかというと話は別だと思いますが。

最後の場面は、理解ができなかったので英語で探しました。

判断はむつかしいですね。

ラストの場面は凋落と捉えられても仕方がない場面になるのかもしれません。私はその分野の音楽に疎いので、もしかすると未来にはその分野で、素晴らしい音楽が出てくるのかもしれませんし。いろんなところで複数の視点を同時に与えられる映画を久しぶりに観ました。むつかしかったです。本が出てくるんですが。Vita Sackville-Westの小説だそうです。読んだことがないので判断材料が欠けてしまうんです。むつかしかったです。結局、パートナーの方が下した判断がリディアさんにとって苛烈だったような気もします。むつかしいですね。