一応、NHKのサイトをざっくり読むようにしているんですが。

NHKは技研をもっているんですよ。

AI技術を活用した放送サービスへの取り組み|技研だより|NHK放送技術研究所

なので、サイエンスとカルチャーを特集にしているページを読むといろんな、NHKの科学への視点の不可思議さに触れることもできます。

サイエンスはおそらく自然科学のことで、カルチャーは多義的ですね。

ユニークすぎて、ニュースですらないです。

読む価値すらないので読みませんが、「ChatGPTが裁判官?AIに裁かれる未来 受け入れますか」という記事に関しては、日本の法務省がそんな非常識なことを許すはずがないので、ニュースとして読む価値がゼロです。

「AIが”脱獄”したら…」、ChatGPTが欧州で使用禁止になっている現実を欧州の報道で詳しく知っている場合は、読む必要性はないです。

ChapGPTは自然言語処理を前提としているオープンAIですが。正確な情報が得られないオープンAIですし、イタリヤ政府が禁止にしたくらいですから。内容はざるです。

NHK技研がAI研究に前のめりだからといって、不必要な情報を増やす必要はないんです。

NHKが雑誌化しても意味がないと思うのは、私だけでしょうか?

内容を読んでいても正しくない場合もあるんです。

「ランニング依存症」です。依存症って日本の精神医療だとざるのようになんでも該当させるという、本当に無意味な症候群の病名になります。

一読しましたが、記者の考えすぎちがう?としか思えませんし。

例えば、ランニングのしすぎで体を壊した場合は、身体的に走れなくなりますから。世界のマラソン選手やマラソン愛好家のひとからしても、考えすぎ違うん?と回答されると思います。

この記者の思い込みが、ひとつの明確な基準になる訳でもなく。

だからなんなんやという記事内容になっています。

健康を実際に壊して、それでも、ランニングに関して強迫観念があるのであれば、精神科にいって愚痴でも聴いてもらったらええやん。医療費かかるけどって思います。

実際に、体を壊して走れなくなって、内科のお医者さんに怒られたらええやんって思いますよ。

この種のくだらない症候群って本当に多いんですよ。

読書をこれに当てはめると、読書依存症候群になりますが。知性を獲得できてとてもいいことだと思うんですね。

この記事をパラフレーズして架空の症候群の記事を、私は書くことができますよ。私はヒトであって、ChatGPTではないですが。

読書がやめられない!

730冊。

これは私がこの1年間に読破した本の数です。調べてみると、一日2冊読破していることになります。趣味としておよそ10年にわたって続けている読書。年々読む量が増え、毎日読まないと気が済まないようになっていました。

「これはちょっと異常なのではないか?」

そう思って調べてみたところ、あることばに行き着きました。

「読書中毒」。

読むことを愛してやまない本好きのみなさん、心当たりはありませんか?

朝のルーティン

午前4時40分。私は毎朝この時間に目覚めます。起きてまずお白湯を飲み、どの本を読もうかと本棚に向かいます。眠い目をこすりながらも無理やり、頭を目覚めさせ、血糖値を上げるためにチョコレートを2粒食べる。そして、眠い目をこすりながら5時すぎには本を開き、自分で決めたおよそ英文30ページを読む。これが私のモーニングルーティーンです。この習慣は、雨が降ろうが、強い風が吹こうが、眠り足りなくてもどんなに疲れていても、欠かすことができません。読みたくないな、という日も正直あります。

それでもなぜ続けているのかというと、読むことができない日は「調子が出ない」「気分が上がらない」という違和感、そして自分を甘やかしてしまったという劣等感を抱えて1日を過ごすことになるからです。しかし最近になってこのルーティーンに不安を感じるようになってきました。

「こんな生活を続けていて大丈夫なのか?ちょっと異常なんじゃないか?」

そう思うきっかけになったのは、最近感じるようになった体の異変です。これまでは毎日読んでいても平気だったのに、数か月前から体の疲れが抜けにくくなり、読むペースも落ち込み、読んでいても「楽しい」と感じることが少なくなってしまったのです。そして何より深刻だと感じたのは、休みが必要だと頭では理解しているのに、休んだり読む量を減らしたりする決断が自分ではどうしてもできなかったことです。

読み始めたきっかけは語学学習

そもそも私が読むようになったのは高校2年生の時です。当時の私は自他ともに認める理数系で、英語のテストの点数をからかう同級生を見返してやろうと一念発起し、英語学習を始めたのです。英語のテストで、200人いた同級生のうち下から10~20番目が定位置だった私は、単語を覚え始めた当初、毎日数行読むのがやっと、というありさまでした。

それでも諦めずに1か月ほど続けると余裕を持って単語を覚えるようになり、次第に単語だけでなくTOEICの点数も伸び、1年が経過した頃には学年で上位20番目に入るほどにまでになりました。

こうして私は、読むことの楽しさに目覚めたのです。

大学に入ると、さらに自分を追い込もうと、中英語研究会に所属し、シェイクスピア演劇に4年間、本格的に取り組みました。読書の一環として古典劇にも挑戦し、卒業する頃には『オセロ』の読解も出来るようになり、毎年のシェイクスピアの英語劇の上演に参加、なんてこともできるまでになっていました。

社会人になってからは趣味として休みの日に英語の小説をのんびり読む程度になり、シェイクスピア熱は収まったかのように見えました。

しかし7年前、久しぶりに出演した社会人でおこなう英語でのシェイクスピア劇で、ほとんど練習できていない状態ながらキャシオを演じ切ることができたことで、「頑張って練習すればオセロも演じ切ることができるかもしれない」という気持ちが芽生え、シェイクスピア熱が再燃したのです。

それ以降、仕事の影響を受けにくい早朝の時間を使って、たとえ食事や睡眠の時間を削ってでも読書生活が続いているのです。

ひょっとして、「シェイクスピア依存」?

その結果、冒頭で述べたような体の異変と不安を感じるようになってしまった私は、よい解決策はないかと調べ始めました。調べてすぐに目にしたのが「読書中毒」ということばです。果たして自分が該当するのかどうかを確認しようと、東京大学医学部附属病院精神科の○○医師のもとを訪れました。

(筆者): 読書中毒はどういう状態のことを指すのでしょうか?

〇〇医師: 読書中毒ですか?確かに、日本中毒学会で役職はもっているんですが。私の専門はドーピングテストになるんですよ。ただし、広義の依存症症候群の簡易テストなら試案で作っていますが。やってみますか?

そこで手渡されたのは、依存の度合いを測るチェックシートです。6つの質問に対し、「とてもそう思わない」の1点から「とてもそう思う」の5点まで、5段階の評価で回答し、その点数をポイント化して、依存の度合いを数値化します。「依存症の傾向が見られる」基準となるラインは30点中24点。

回答の結果、私は28点。依存症の傾向が強く見られるという結果でした。

依存症とは、日々の生活や健康、大切な人間関係や仕事などに影響をきたしているにも関わらず、特定の物質や行動をやめたくてもやめられない状態を指します。お酒や薬物、読書など依存の対象はさまざまですが、読書は、続けることが悪いことではなく、むしろ「良いこと」「偉いこと」として捉えられ、依存症の対象とくくってしまうことに違和感を覚える人もいるかもしれません。

そこで、ほかの本好きの方たちの声を聞いてみることにしました。

NHKのカルチャーセンターにお邪魔して、英文学講義を毎週聴講しているオンラインの聴講生に、話を聞くことができました。

(オンライン学習歴 2年 ○○××さん)

「自分にとっては歯磨きのような感覚で、『読まない日を2日続けない』という自分のルールがあります。その分、サボった後にちょっと辛くても勉強して頑張ってしまうことはありますね。え?英語で読んでるんですか?僕は翻訳ですけど。」

(オンライン学習歴 6年 △△◇◇さん)

「どうしても読む量を求めてしまっています。予定があるのに少し時間あるからと思って無理に読み込んで、予定ギリギリになったりとか、読むことに夢中になりすぎて、帰るのが遅くなって妻に怒られたりしたこともありました。坪井訳で読んでいます。」

読むことに熱中するあまり、生活や仕事、健康に影響が出てしまったという失敗談を明かしてくれた二人。周りにも同様の経験をしたことがあるという読書家はたくさんいると教えてくれました。私だけでなくほかの読書家も、読みすぎによる不安や悩みを抱えているようです。

私は、読書中毒について、本格的に取材を進めることにしました。

そもそも「読書中毒」って?

ビブリオマニアとして有名な高山宏先生に取材を申し込もうとしたのですが。取材内容を伝えたところ、取材を受ける内容ではないと断られてしまいました。

解決の糸口を求めて

症状を改善させるためには、何をすればいいのか…。私の任意の対象に対する依存度を確認してくれた〇〇医師に助言を得ることにしました。そこでまず求められたのは、1週間分のタイムスケジュールを記入することです。記入しながら、「こんな朝早くにほぼ毎日シェイクスピアを読んでいることを知られたら、恥ずかしいな…」と思わずにはいられませんでした。記入し終えたシートを受け取った〇〇医師は、驚いた様子もなく、穏やかな表情で「早朝にシェイクスピアを読むことが習慣化しているんですね」と言った上で、

①1日の読書量を少なくする日を作り、全体的な量を減らすこと、

②ほとんど毎日続けていた、シェイクスピアの原書の読書以外の読書(海外小説を読むことや研究書(日本語を含む)を読むなど)の時間を削ること、

以上2つの改善策を提示してくれました。

「シェイクスピアを読む日を削れ!」と言われることを覚悟していた私は思わず聞き返してしまいました。

(筆者):「それだけでいいんですか?」

〇〇医師:「いきなりゼロにするのは無理だと思いますし、実現できないと思います。現在の読書量が10だとしたら、まずは9を目指し、それができたら8、7と減らしていき、自分にとって適切な読書量を探っていくことが重要です」

「これくらいならできる、助かった!」このときの私はそう軽く考えていました。

〇〇医師の助言に従い、自分の読書スケジュールを見直しました。英語文献を減らして、これまでは1日、日本語文献でも、およそ200ページの読書(新書の場合は3冊)を7日間読み続けて1日休む、というスパンだったのを5日間に短縮し、そのうち1日は読む量を100ページ程度に抑えるという計画を立てました。結論から言うと、この計画は失敗に終わりました。まず読む量を抑える日を決めるにあたり、「調子が良くない日に量を減らせばいいかな」と軽く考えていました。

ある日、読み始めてから調子が上がらないことを自覚した私は「よし、きょうは読書量を少なくしよう!」と心に決めます。が、そのあとすぐに「もう読み始めているのだから、途中で切り上げるのは妥協ではないか?」という考えがよぎり、結局その思いを払拭できず、いつも通りの一冊読了してしまったのです。この反省から、翌日はあらかじめいつもより短いシェイクスピアの英語の詩集を読むことにしましたが、その分、英詩の勉強の強度を高めることになり、いつもとさほど変わらない疲労感をため込んでしまいました。

また読書のスパンについても、休養日を5日おきと決めていたにもかかわらず、「翌朝は雨の予報だから、図書館やカフェにいくのを止める休養日の予定だったけど読んでおくか」とか「仕事が夜遅くまで長引きそうな日の翌日まで休養日をとっておこう」など理由づけをして、結局いつも通り7日や8日連続して読み続けてしまったのです。

0から1を生み出すのが難しいのと同じように、10から9に減らすのも簡単ではないと痛感しました。

失敗の中で得た学び

2週間後、再び○○先生のもとを訪れました。

(筆者):「努力をしたんですが、なかなか読む量を減らせなくて、すいません…」

〇〇医師:「いえいえ。できなかったらできなかったで全然OKで、できなかった時にどういう風に改善できるかとか、できなかったことの原因を一緒に考えるっていうことを繰り返していくことが大切なんですよ」

優しいことばに励まされ、この2週間にできたこと、できなかったことを正直に報告しました。

その中で、改善策の②として提案された「シェイクスピアの演劇ではなく、詩集を読む時間を削ること」については、英詩の勉強をやらない日を作ることができていることに、〇〇医師は着目し、私に優しく語りかけました。

(〇〇医師):「できたこともこの2週間であったと思うんです。今回のようにシェイクスピアの詩篇については、むつかしいということも考慮して上手に調整できているんだってことに自信を持って下さい」

(筆者):「難易度の高い読書量を減らせたように、シェイクスピアを読む全体の読書量も減らしていけるかもしれないということですか?」

(〇〇医師):「あくまで、日常生活に支障が出ているということが前提になっているという点を理解していただければ。減らす経験をしたという自信を、いざシェイクスピア演劇への参加というときの読書量の調整の時にも生かすことができるようになればいい。できることをクリアしながら、時間をかけて行動変容につなげることが大切です。要するに、シェイクスピア演劇への参加と日常生活のバランスの問題ですから。」

必ずしも計画通りにいかなかったこの2週間。

しかし、自覚していなかった意識や行動の変化を〇〇医師は気付かせてくれました。

シェイクスピアをこれからも楽しむためには

1度習慣化してしまうと簡単には変えられないことを身を持って学んだ私は、反省の意味も込めて、「読書中毒」に陥らないために必要なことを最後に聞いてみました。

(〇〇医師)

「自分のライフスタイルを定期的に見つめ直すことが大事です。自分の読書習慣について家族以外の第三者にアドバイスをもらったり、どんなコメントをされるか想像したりするだけでもいい。読書することは楽しいことだということを忘れずに、適度にバランスをとって読書を続けてもらえればと思います」

取材を続けて1か月。

自分が「読書中毒」であることを自覚し、「完治」を目指しましたが、やはり一朝一夕では難しく、今もこの「症状」と向き合っています。

しかし、走り続けることで抱えていた漠然とした不安は消え、自分にあった読書スタイルをいつか実現させるという決意に変わりました。

私の願いはただ1つ。

「これからも読み続けたい!」

つまり、主語を大きく変えてしまうと、なんてしょうもない記事なんだというのがよくわかると思うんです。

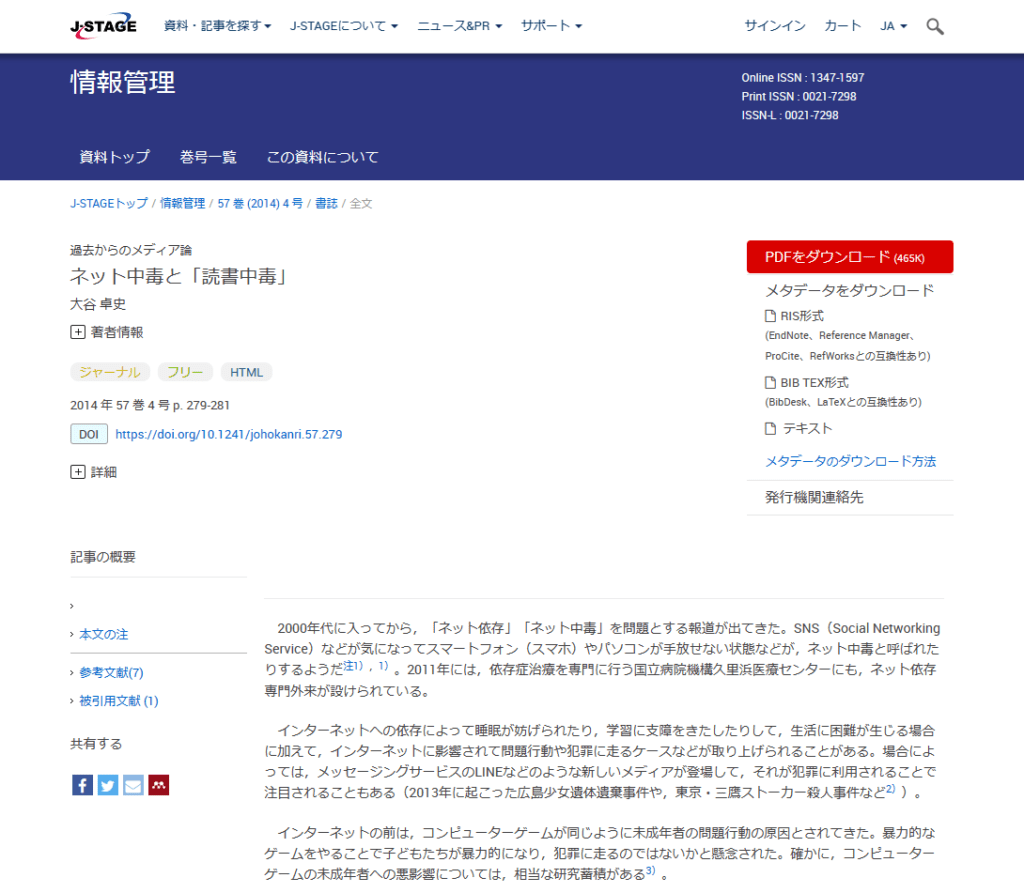

読書中毒という言葉はきちんと研究成果から引用してきましたよ。

イングランドの15~16世紀に広く流布していた、別の文化への言及はゼロですが。大航海時代に、別の土地で不思議なものを見つけてきたと言って、それを凸版印刷にして読む文化が、イギリスにはあったんです。識字率は日本よりも低いのが前提になりますが。中世って自然科学が未発達なので、流言飛語が多いんですね。そこへの言及がないということは単なる勉強不足の研究成果になります。

18世紀のヨーロッパ全体の識字率の研究成果をまとめた文献も読んでいないので、研究内容自体がざるでしかありません。

流言飛語とネット依存を結び付けた方が、情報のソースの不可思議さから考えても妥当だと思いますよ。

日本の人文の研究レベルって悲惨ですよね。それと呼応するように、NHKの取材記者の取材レベルも酷いです。

人文の研究分野を読んでいると、なんでこんなものに研究費をつけているのか皆目見当がわからないというものに出会います。どうなんでしょうね。日本の人文の教育レベルって。ちなみに、シェイクスピアに関しては、演劇も詩編も正直、むつかしいですよ。大好きな研究書をもっていますが。深淵さがあるんですよ。