腸活という言葉をよく目にしていたときに、なんだろう?腸活って?と、ずーっと思っていました。

イメージとしては、発酵食品を食べるくらいな感じだったんです。

そして、発酵食品を食べて、その発酵食品の良さというのは、胃酸を超えて腸まで届くのかなぁーと不思議に思っていたんです。

胃の中で胃酸って、1日、1.5~2.5リットルくらい分泌されるそうです。

胃を守るためですが、口を通って体内に入ってきた食べ物という異物について、体にとって良くない部分をその強い酸で殺すための殺菌効果もあるんですよ。食べ物の栄養は主に小腸で吸収されますが、そこにたどり着くまでに、体にとって、これは害だという細菌については胃酸でダメにするんです。

発酵食品の良さの何分の一が、小腸に辿り着けるんだろうと、いつも不思議な気持ちを抱えていました。

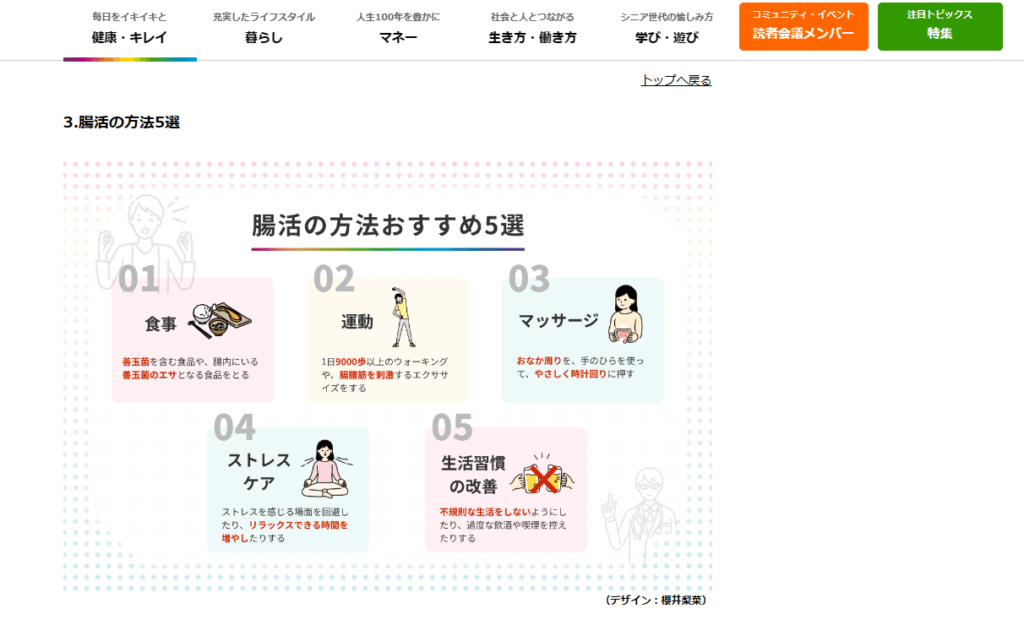

朝日新聞社が「腸活」の正体を紹介しているんですよ。

腸活とは? メリットやおすすめの食事・運動・マッサージ方法を紹介 (asahi.com)

実は、ヒトが子宮のなかで細胞分裂を繰り返しながら、ヒトとなるべく形成されるときに、臓器の形成はと考えるでしょ?母体から栄養を受け取ることが先なので、脳よりも腸のほうが形成が早いんだそうです。

細胞という形状から生命体としては、とても効率的に母体のなかでヒトになっていくそうです。

そして、北海道大学のマガジンで、小腸について調べると、善玉菌、悪玉菌、日和見菌といった簡単に片づけられる話でもなさそうなんですよ。

胃を通って、小腸にまでやってくるお口を通ってきた異物としての食べ物は、体にとってよくないものといいものをある程度切り分けて、そこで栄養だけ吸収されて、これは体にとって異物だというものは終始、体の外に排出されるまで攻撃されるはずです。ただ、単に攻撃だけでは、体内に栄養が取り込めないので、小腸内は複雑な環境になっているようです。更には、大腸では複雑な分子の消化、水や塩の吸収が行われるそうなんです。

つまり、腸って、免疫を作っているような器官のようにとらえることも出来るのかもしれません(あくまで、私見です)。

食べ物が口から入って、胃で不必要なものは胃酸で殺菌され、小腸では栄養素が吸収されつつ、不必要なものは、不必要なものとして攻撃にさらされ続けて、その攻撃は大腸まで徹底的に行われ、体の外に排出されるまで、基本的には異物なんです。

そして、ヒトは基本的には雑食です。草食動物のような消化器官はないのです。草食動物って胃の器官が凄いことになっていますから。基本的に胃が4つあるんです。そこまでの頑丈な内臓をもっていないので、体内のそれぞれの器官で、対応策がとられているようなんです。

その間に肝臓では毒なのかもしれない成分の解毒も行われていて、副腎皮質からはホルモンが分泌されますし、腎臓も働きます。人間の体の中の臓器は頑張っていますし、相互の働きもあります。

「腸」をトピックとして挙げつつ、最終的には、食事をしっかりとって、体を動かして、ちゃんと睡眠をとるという基本の健康のためのトピックを挙げるのに、たまたま「腸」が使い勝手がよかった体内器官で、それにある程度こじつけているだけなんだという事実も理解できます。

そして、「腸活」の実態は、私の中で余計に複雑になってしまい、よく実態がわからないままなのです。

それでいいのかもしれません。

ヨーグルトは日本人にも親しい食べ物ですが、全てのヨーグルトにビフィズス菌は入っていません。お腹の調子がよくないなぁーと思いながら、内科に相談しに行くとお薬として、ビフィズス菌の錠剤をもらうこともありますよね。お腹の調子がよくない時にだけ、ビオフェルミンを飲んでいたらいいんだと思うんです。毎日続けて飲んでもいいのかもしれませんが。別に毎日飲まなくても、大丈夫だと思います。バランスのいい食事でオリゴ糖を摂取すると、おそらく腸内にすでにあるビフィズス菌を増やす方向で頑張ってくれるはずです。大豆を取るといいみたいです。腸まで届くといいですよね。すべてのヨーグルトに入っている乳酸菌も腸にとってはプラスになるそうです。おおらかに構えていていいそうです。一応、厚生労働省のHPで調べてみましたが、内臓がふつうに健康であれば、神経質になる必要性はないみたいですよ。