端的な理由はあるんです。AIの実用段階がある程度わかってきているのです。

例えば、私はマイクロソフトユーザーなので、マイクロソフトさんに質問があると本社に問い合わせをします。

日本支社には情報がない場合が少なくなく、本社の方が手っ取り早いということがあるのです。

AIはそこでも使われていますし、デジタルの業種では、アメリカなんてかなり技術が進んでいます。自然言語をある程度判断できるので、音声案内も途中までAIがしてくれます。

日本だと、ソニーさんとかもそうですよね。

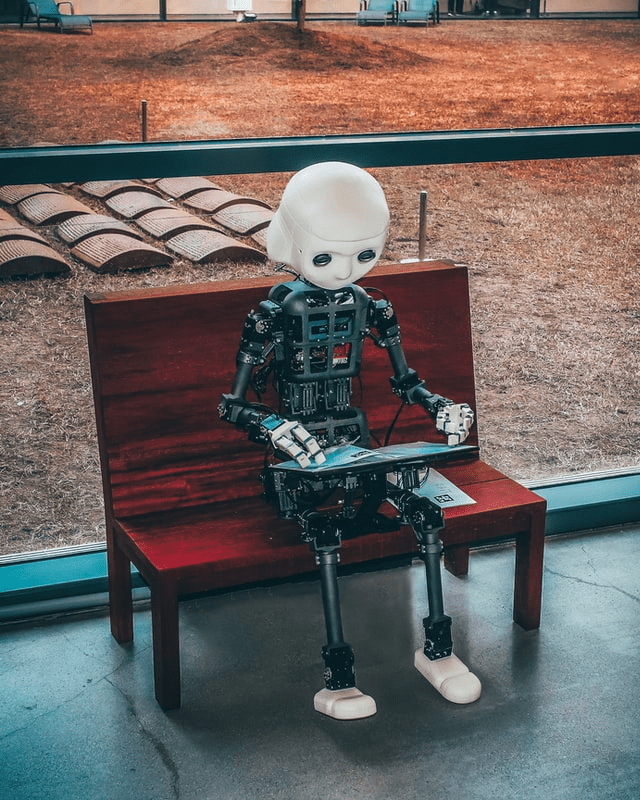

企業の場合は実働としてのAIを作っていきます。それは現代ではおそらく技術者を減らすためではなく、技術者が抱える不必要な感情労働の削減のためなのだと思います。

実学がAIをサービスの一部として運用を始めているので、虚学でAIを取り扱う分野はやがて実学に吸収されていきます。

ただ、AIは失敗することがあるんです。

偶然、AIが失敗している場面に出くわしたこともあるんですよ。

私はプログラミングの技術は全く持っていませんが、常識ならたくさん持っているので、え?なぜ、この計算ミスが出てくるの?という場面は理解できます。

AIを構築するのは、本当にむつかしそうですが、計算式の組み合わせには限界があるんだと思うんです。

例えば、GoogleなんてAI構築の最先端をいっているそうですが。

欧州委員会から、現実を突きつけられると、つまり、怒られると、言い訳ができないそうです。

最終的には、ヒトの判断になります。

デジタル庁を省庁に格上げできるような人材が日本に豊富にいるのかどうかはわからないんですが。海外の情報に触れたり、海外の商品をサイトに導入したりしていると、このサービスの構築は日本では無理なんだという現実がわかるんです。

プログラミング言語からはわからなくても、構造物としての限界は理解できます。日本のサービスと海外のサービスを比較検討したときに、規模の大きさが違うんですよ。

省庁がミスをして困るのは、国民になります。いまでも省庁の縦割りで、困っている状況がたくさんあります。

これ以上、専門の省庁をつくってもあんまり意味はありません。省庁の下にデジタル部門を作ると、省庁はヒトの眼で判断ができます。AIって全能では全くなく、初歩的なミスなんて普通にやらかす構造体です。

実務的な処理でヒトの能力を凌駕できるのは、スパコンだけです。AIのレベルだとヒトの方が処理能力が高いのです。

AIが小説をかける日は、来ません。

長編3部作なんて、無理です。下地を作るのはヒトですし。AIがヒトのように空無(本当は空無ではなく情報の密度が濃すぎて空無に見えるだけですが。ちなみに仏教のアイディアです)のなかから何かを導き出すということは、まずできませんし、不可能なんです。下地に計算式やプログラミング言語が必要になるので、AIに直感はもてないのですよ。

直感は実は小さな経験値がたくさん重なって出来ているものでもあり、もしかすると遺伝的な要素も入ってくる可能性すらあります。

AIと遺伝は混じりあう起点すらないので、結局ヒトから遠いままです。

デジタル庁つくるくらいなら、もうひとつスパコン作って整備したほうが、国民の情報管理は安全だと思います。

デジタル庁の記事などを見かけるたびに、実務の現実がどこに投げられているのかの確認が取れていなんだろうなぁーと思います。サッカーのデータ分析だってそうです。サッカー選手の個々の癖もあり、尚且つサッカー選手は自分の思考の枠からはみ出てしまうような無意識的な動作をするので(全部意識上に乗せると動作が遅くなるからです)、そこまではデータ取れないんですよ。なぜその判断をしたのかについて、主体が理解してないところで身体が動いているんですから。しょうがありません。